2023-10-11 阅读量:3275

2023年10月13日是第十个世界血栓日。 流行病学研究分析发现, 在所有首次发生静脉血栓栓塞症(VTE)的病例中20%~30%和肿瘤相关; 而肿瘤症患者VTE的发生率比非肿瘤患者高4~7倍,且呈逐年上升趋势。 VTE为肿瘤的重要并发症之一, 也是导致肿瘤患者非癌死亡的重要原因之一。 为了提升公众对血栓的认知,祥云县人民医院以“主动预防,远离血栓”为主题举办义诊活动,呼吁医患双方积极行动,共同为防治这一“沉默的杀手”作出努力。

义诊时间

10月13日(周五)9:30-11:30

义诊地点

祥云县人民医院门诊一楼大厅

义诊专家

心血管内科专家 呼吸与危重症医学科专家 骨科专家 肿瘤科专家 康复科专家 VTE护理学组成员

义诊内容

注意事项

1.有血栓性疾病的患者务必由家属陪同参加; 2.请在义诊过程中听从工作人员的指导和安排。

3.请参加义诊的患者及家属携带好病历及检查资料。

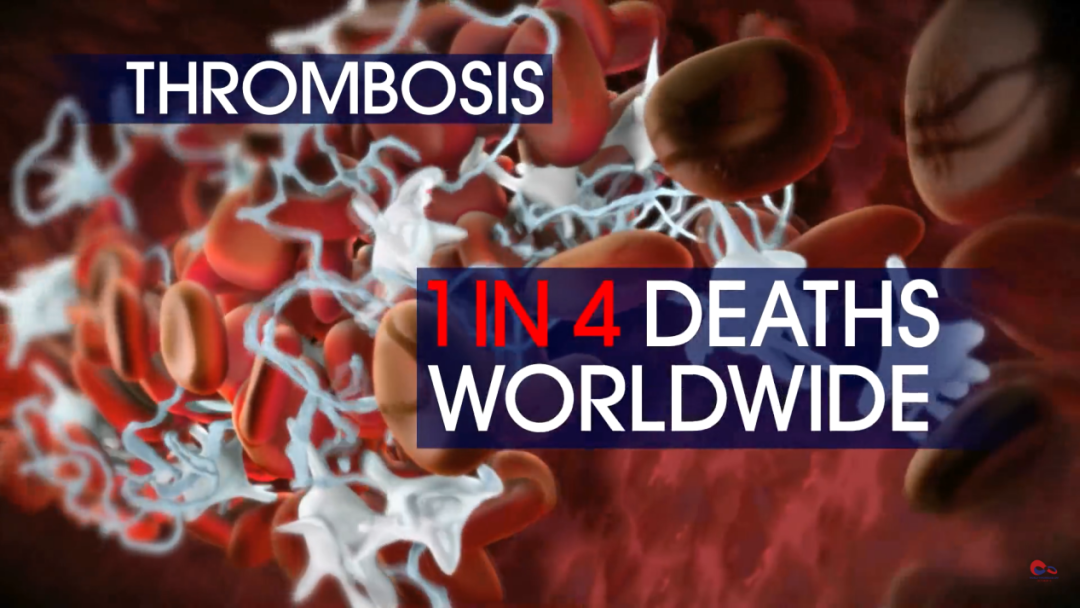

小 科 普 1 世界血栓日的由来 Rudolf Virchow (1821–1902) 是19世纪最著名的德国医生,同时他还是一位卓有成就的人类学家、公共卫生学家、病理学家、史前学家、生物学家和政治家;他创建了细胞病理学,被誉为病理学之父(Father of Pathology)。 1856年,Virchow教授首次提出了“血栓形成”的概念;命名了“血栓”、“栓塞”、“纤维蛋白原”三个血栓相关名词;提出了血管壁损伤、血流异常、血液成分异常是血栓形成的三大要素。一百六十多年来,该理论仍在一直指导着血栓疾病的医学实践。 2 血栓的危害 血栓栓塞,可发生在任何年龄、任何时间,严重威胁着生命健康。血栓栓塞是一种由于动脉或静脉中形成了血凝块而导致的潜在的致死性疾病。血栓一旦形成,将会减缓或者阻断正常的血流,甚至脱落移行至其它器官。血栓栓塞导致严重后果,心血管疾病的三大杀手——心肌梗死、脑卒中和静脉血栓栓塞症(VTE),均与之密切相关。在全球范围内,每发生四例死亡,就会有一例与血栓相关。 由于近年来医学科普知识的普及,广大群众对心脑血管疾病的认知度大大提高;同时,因为静脉血栓和外周动脉血栓的症状易被忽略,导致此两种疾病成为大众医学知识的盲区。研究发现,公众对于血栓栓塞、深静脉血栓形成和肺栓塞的知晓度,远低于心衰、脑卒中、高血压、乳腺癌、前列腺癌和艾滋病等其他疾病。数据显示公众对于VTE的认知程度很低,知道血栓栓塞可以预防的成年人不足50%。因此,2012年世界卫生大会(WHA)决定通过一项全球目标,即:到2025年使非传染性疾病导致的过早死亡率降低25%。为实现这一目标,世界血栓日专家委员会指出,WHA必须直接干预血栓栓塞和静脉血栓栓塞症(VTE)。 3 世界血栓日,我们在行动 加强宣教 面向大众进行健康知识宣传教育和面向医务人员的血栓知识传播更新,旨在提高血栓疾病的防治效果。通过各种健康科普、义诊等活动,有力地促进了血栓相关知识的传播。 临床防治 VTE是一种可防可治的疾病,关键在于普通大众和临床医生认识的提高。60%的VTE发生在住院期间或者出院之后,在院内可防可控的致死病因中居于首位。VTE高风险因素包括:接受手术治疗,特别是髋部、膝部以及肿瘤相关手术;长期制动,包括卧床、长途旅行等。中度风险因素包括:超过60岁;有血栓家族史;肿瘤,接受化疗;雌激素药物:口服避孕药,激素替代疗法HRT等。其它因素包括:肥胖;妊娠或分娩;吸烟;过量饮酒等。 4 血栓可防可控可治 预警的症状和体征 被称为”沉默杀手“的VTE,发生时往往没有任何征兆。患者一旦出现症状,则提示已经发生深静脉血栓形成(DVT)或者肺栓塞(PE)。疼痛,肢体肿胀红肿,体温升高;不明原因的呼吸急促,胸痛深呼吸时加重,心率快,轻微意识丧失或晕厥均提示有可能发生了VTE。 风险评估与预防 有关的调查研究显示,VTE通常都是可以预防的。以循证医学为基础的预防策略,可以使处于风险中的患者避免发生血栓。 医护人员对患者进行VTE的风险评估,可确定其处于怎样的风险状态。评估工具通常是了解患者信息的问卷或量表,内容包括患者的年龄、患病史、用药情况、特殊生活方式等,从而分析判断患者发生下肢或肺部栓塞的潜在风险程度(高风险、中度风险、低风险)。

2026.01.09

2026.01.07

2026.01.06

2026.01.05

2025.12.30

2025.12.29

2025.12.17

2025.12.12

2025.12.05

2025.12.04